本书缘起于2012年底我在美国对大选观摩。回想这一年之前的美国,既没有特朗普参选后暴露出来的种种剑拔弩张,也没有拜登入主白宫后的昏昏欲睡。目之所及,这个国家甚至整个世界还算安宁、有朝气,甚至不乏某种内敛的气息——至少我在每个投票站所看到的都是一片祥和景象,全然不像今日今时各种极端势力在各地招兵买马,一瞬间仿佛“换了人间”。而之后“冲击国会山”以及二次参选时特朗普遭受的枪击,更像是激烈动荡的美国与徘徊在十字路口的世界的缩影。

十几年前的美国虽然也有暗流与纷争,但远不像“特拜之争”所表现出来的那般暮气沉沉与颜面尽失。这种状况很容易让人想到一个国家的衰落。要么是在年轻一代中后继无人,要么是已成老朽者过于贪恋权力。至于有人说两个老人角逐白宫意味着美国人在心态上永远年轻,虽然不失为一种解释但显然不是关键所在。

反讽的是,当特朗普高喊“MAGA”(让美国再次伟大)口号时,世界看到的却是更多的笑料。不过,即使是反对者也不得不承认,生意人出身的特朗普在美国和美国人身上看到了许多真问题。他既是破坏者,也是沟通者,暧昧的形象背后有一个事实是清晰的,至少在执政4年期间美国没有打仗。这是特朗普最让人怀念的地方。毕竟,许多政客从本质上说只为自己的观念而战,而非为国民具体的生命利益而战。仅冲着这一点,特朗普似乎才是那个最应该得诺贝尔和平奖的美国总统,最天真无畏展示人性的“红脖子”。而2024年引发关注的“反犹主义意识法案”和“亚裔细分法案”的出台则让人匪夷所思。根据前者,不仅在美国批评以色列政府是反犹主义,甚至作为美国立国之基的《圣经》也是反犹主义;至于后者,有理由认为作为人口少数的华裔将因此面临更多“分而治之”的困扰。

特朗普

不能由此判断眼睛在10年前欺骗了我。就像一个人的相貌会变,但20岁是他,50岁是他,80岁还是他。作为种族熔炉的美国,更大的纷争有山雨欲来之势,甚至有分析认为在“特等人犹太人”与“一等人欧洲白人”之间终有一场决战,就像当年的德国一样。对此我不敢妄言。印象最深的是20年前的世界全球化正酣,四处看似欣欣向荣;而20年后的人类不再掩饰各自的欲望与恐惧,从线上到线下无处不是战火硝烟。

过去的巴以冲突如今变成以色列四面开花,在数条战线上同他们眼中的“野蛮人”作战,而在内坦尼亚胡眼里法国总统马克龙也被钉上了耻辱柱,因为后者为避免事态升级主张对以色列实行武器禁运。在另一边,已经打了两年多的乌克兰战争没有任何缓和迹象。2024年9月23日泽连斯基在访问美国期间参观了宾夕法尼亚的一家兵工厂,当时的场面可以说是融洽欢快,其中一组镜头引发诸多争议,那就是在军火商的陪同下他和宾州州长等人先后在炮弹上签名。无论这些是正义的炮弹还是邪恶的炮弹,无论它们是卖给东方还是卖给西方,结果只会是将有母亲因此失去儿子,将有孩子因此失去父亲。有美国著名主持人看不下去了,直呼这些在炮弹上签字的笑面虎是“怪胎”。

世界变坏了吗?未必。大雾之中,总有些人在殊死搏斗。现在雾散了,世界只是回到了它本来的面目,有平原,有高山,还有暗不见底的深渊。几千年来,一个无可争辩的事实是,进入所谓文明社会的人类从来没有持久地安宁过。这个“不创造,毋宁死”的物种,想方设法从地球的子宫里挖出金色宝藏,既然能用它们制作锄头与琴弦,就一定能用它们制作子弹甚至原子弹。而我们这些读书人与写书人最该庆幸的或许只是自己被命运安置在了锄头与琴弦一边。至少目前是这样。

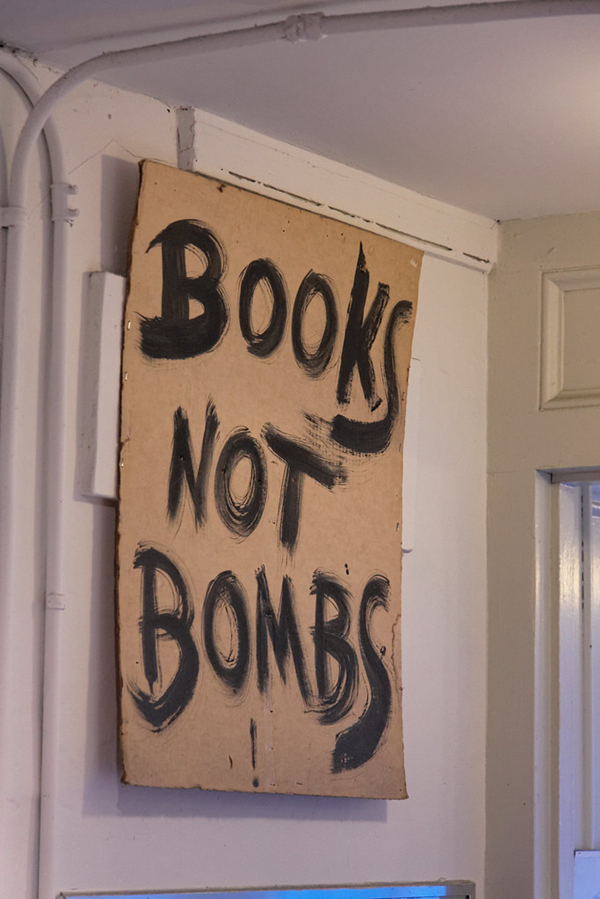

想起那年在旧金山造访著名的城市之光书店,印象最深的是悬在内室门楣上的那句“books not bombs”。出于良善的本性,谁都知道这个世界最该要的不是你死我活的炮弹,而是众人平起平坐的书籍。然而现实却是,书店一家家墙倒屋塌而以屠杀为目的的炮弹永不够用。

城市之光书店内悬挂的“books not bombs”

美国曾经是人类文明的灯塔,很多人都相信这一点。美国还是世界上获诺贝尔奖最多的国家。与此同时,它因为政治上不受约束的霸权主义,价值观上的双重标准以及经济上收割世界的美元潮汐等问题广为世人诟病,在中文世界甚至有“天下苦美久矣”的话语流传。即使是作为美国“天然盟友”的欧洲,在美国的重压下也想好好地喘一口气。

不过,纯粹的美国批评并非我的写作与思考的重点。虽然本书由观察美国大选而起,但我更在意的是事物里层的肌理。作为“新大陆”,美国的存在本身就是一场人类大实验。200年间,在那里不仅发生了足够多的民主实践和乌托邦实践,更有在科学技术方面的无尽探索。尽管这些年有越来越多的人对美国的所作所为流露出失望之情,但不得不承认一点,罗马还是罗马。具体到美国梦,它也是一个复数,既时刻在破碎,又时刻在生长。如埃隆·马斯克引来无数艳羡目光,这个在外交上颐指气使的国家曾经也将继续承载人类的诸多梦想,甚至在很大程度上引领未来世界的走向。

问题只在于是向上还是向下,或者什么时候向上,什么时候向下。众所周知,相较于其他物种,人类不仅会做梦,还会想方设法让梦想照进现实。常言道:“梦想总要有的,万一实现了呢?!”在这句话里“梦想”是个好词。然而西方还有一句谚语是“小心许愿成真”。人类的很多努力或者你追我赶无非是快马加鞭,但这快马加鞭并不意味着走在正确的道路上。谁能保证每天辛辛苦苦的努力不会是“过对了河,上错了岸”?谁又能参透未来?毕竟,我们走过的所有道路,加起来都不如人世的因果链条那般隐秘而漫长。

政治乌托邦与科技乌托邦

长久以来,我热衷于关注人类的乌托邦进程。这也是本书试图遵循的主线。一是政治乌托邦,二是科技乌托邦。前者主要是人对人的安排,最后形成所谓浩浩荡荡的民主潮流,弗朗西斯·福山甚至为民主政治喊出了“历史终结论”的呓语;后者则主要是人对物的安排,互联网、人工智能以及星链计划等都是其中耀眼的明珠。

然而这两个乌托邦在具体实践中都面临着巨大挑战。

先说政治乌托邦。再好的制度设计都要经受人性变量与环境变量的考验,这些变化不仅体现在同代人之间,还体现在不同代际之间。诸如康德所谓“两个民主国家之间不会发生战争”的和平民主论似乎只是人类的异想天开,其荒诞程度也许并不亚于“两个法学教授不会打架”。以我对人性的悲观看法,在特殊条件下别说两个民主国家可能会打仗,如果需要,仅在一个民主国家内部都有可能发生战争。这也是近年来伴随美国选举纷争经常会有新内战讨论的原因。虽然有些夸大其词,但19世纪南北战争发生时美国已经是民主国家了。归根到底国家是人的约定,勉强统摄了不同股民意的潮流。如果从地图上看,美国像是各个州用积木搭起来的国家,它不是靠过去而是靠将来维系,这正是美国梦的本质。如果有一天看不到未来呢?而人是会撕毁和约的,约民主与约战争本质上都是决定于人性、观念、梦想的环境以及背后的力量对比等等,而不是单一的制度性囚笼。

再说科技乌托邦。回顾人类历史,科技尤其是民用科技总是以和风细雨的方式对人类生活进行一代代颠覆或者迭代。如今人们谈得最多的就是互联网与AI。互联网的负面性已经初步显现,而人类与AI的关系尚处于蜜月期,又因为囚徒困境等社会心理,对AI的危险性不可能有充分的警觉。谁都知道截至目前各类AI工具给我们的生活带来了极大便利。即使马斯克等人对此提出警告,也不可能阻挡数以亿计的人去打开潘多拉魔盒。

许多人天真地以为,当AI的危机降临时人类足以应付。问题是,人类可曾团结为一个整体?且不说两次世界大战荼毒生灵,即使是现在人类加诸自身的罪恶亦可谓恶贯满盈。乌克兰战争中双方都说自己是正义的,互联网上有“乌克兰必胜”的地方必有“俄罗斯必胜”。当无数人感叹加沙变成一个露天监狱和屠宰场时,内塔尼亚胡在美国国会演讲受到的却是议员们的起立欢迎。伦敦大学教授海姆·拉希德评论以色列的行为时说:“一个犹太国家97%的人都支持种族灭绝,这是人类之耻!”相同的悲哀是,以色列的敌人也抱着与此相称的灭绝观念。在博弈论中,冤冤相报是一个重要备选项,然而它更是人类久治不愈的溃疡。

年轻时曾经在报社做国际新闻,偶尔会和同事感叹巴以这一小片弹丸之地养活了世界多少记者。那时内塔尼亚胡虽然以强硬著称,但并不十分显山露水。而最经典的瞬间是克林顿张开双臂,拢着阿拉法特与拉宾这两位诺贝尔和平奖得主。回想起来那才是美国作为超级大国该有的样子。和平大门正在缓慢打开,然而很快拉宾被以色列极端分子给杀了。所以我说,也许人类只有作为一个族群被灭亡时才能成为一个整体,其他时候都是分崩离析。关于这一点看看普通人之间的尔虞我诈,政客和军火商如何精诚团结就知道了。这世上没有哪一个物种拥有比人类对人类更大的敌意。

说回科技发展,对此我并未持完全否定的态度。我只是清晰看到了政治、科技与资本的合谋,加上不时卷入其中的乌合之众,由此断定人类正在遭遇巨大的前所未有的危机。

危机

偶尔会怀念2000年前后在欧洲时的心境,我曾经在有关欧盟的政治实验中看到人类的荣光,并因此总是乐见其成。然而这种朴素的人类情感放到国家层面则是另一回事。比如说美国并不需要一个强大而统一的欧洲。没有国家,只有人性。众所周知,人世间最古老的“政治智慧”莫过于分而治之,而这也是人类分崩离析的根源之一。

近20年来,欧洲一个明显的政治倾向是向右转。作为欧洲发动机的法国有国民阵线,德国有选择党。其中选择党党魁爱丽丝·魏德尔有关德国理应出兵以色列以及“这届政府憎恨德国”的演讲更是在网上疯传,虽然这些言论非常不政治正确,但也反映了许多人对现有秩序的厌倦甚至憎恶。与此相关的是欧盟在内外遇到了巨大的挑战。

还记得我在牛津访学时认识一名德国学生。有一天他从伦敦骑车来牛津,顺便给我捎了几块膏药,可见这是个非常热心的人。然而坐下来聊天时,我发现他对默克尔收留难民的政策近乎愤怒,理由是他的家园变得极其不安全了。如果没有猜错,这名学生现在应该是爱丽丝·魏德尔的支持者了。

如今的世界越来越不太平。冲突激烈的时候,核武器在俄罗斯和以色列官员口中反复被提及。现在的人们听到核武器时不像从前的人那样恐惧,不是因为恐惧变小了,而是恐惧太多了以至于债多不愁。说到底核武器只是人类之造物,而硅谷梦想家们已经制造、正在制造更多的巨兽。相比而言,个体的人变得越来越渺小。一个双向运动是,本应坚固的东西烟消云散了,如最基本的人类道德,而最该土崩瓦解的东西反而变成了庞然大物。

除了(1)可以将人类毁灭无数次的核武库,还有(2)不可动摇的政治实体,(3)将贫富分化与马太效应推到极致的国际与国内资本,(4)唯政治正确和乌合之众马首是瞻的大众文化,(5)不断反噬实体经济和社会往来的互联网,(6)给人以甜头并逐步取代人类的人工智能等都在将人推向某种绝境。如果考虑到不久前以色列发动的寻呼机袭击,就知道人类如今在生活中叠加了多少危机,在身边暗藏了多少鬼魅。

2013年我在亚特兰大参观南北战争纪念馆,至今未忘的是在纪念馆入口开宗明义地谈到这是一场“观念的战争”——现在的互联网上最容易见到的就是观念的战争了。而在所有庞然大物中最大的一个就是(7)在特殊情况下人是可以消灭人的。

荒谬的是,无论在私刑还是在公刑中,“人不可以杀人”的观念人类自己都从来没有真正接受,却指望将来的人工智能俯首帖耳、唯命是从,变成善良的家畜。殊不知狗从来不是人类的朋友,而只是它主人的朋友。当然即使是这样还得有个前提,就是狗没有得狂犬病。

简单说,能给人类带来巨大灾难甚至导致人类灭绝的是三个东西:一是不可抵御的自然灾害,二是失控的科技,三是被诉诸行动的“必要时人可以被杀”的观念。而后两者在很大程度上都与人类的梦想有关。梦想会引领人类走上巅峰,也会引领人类跌下悬崖。

当然还有(8)政治与资本、技术等诸多巨兽的合谋,这早已经不是什么秘密。对此公众几乎也都只能全盘接受。2024年埃隆·马斯克大张旗鼓地为共和党候选人特朗普站台,同样引起许多人的担心。虽然此举在一定程度上平衡了歌坛巨星霉霉对哈里斯的支持,但作为科技巨头的马斯克与特朗普联合或多或少会引人遐想,尤其当他们想到技术与权力还可以在暗处运行的时候。另一方面,马斯克对现实政治的过度狂热或卷入也可能有损他的科技梦想。

寻找意义

2023年秋天,我在珠海到北京的列车上第一时间读完埃隆·马斯克的传记。和很多人一样,对于马斯克这样的人类之子我有说不完的佩服,包括他的人类情怀、开源精神、第一性原理以及对蔚蓝天空的追求等等。

不过读马斯克的传记时真正让我记住的却不是他的事业或理想,而是作为具体的人的脆弱性与喜怒哀乐。比如年轻时他曾经因为疟疾住了10天ICU差点死掉;对儿子变性为女儿的惋惜以及对反智主义和觉醒文化(WOKE)的批评;收购推特是因为在操场上受人欺负就买下整个操场最后索性把操场的名字都改掉……

埃隆·马斯克

在《人类梦想家》里我从多角度特别解读了托马斯·莫尔的《乌托邦》,并断定美国之建立在一定程度上可以说是对莫尔乌托邦精神的实践。而之后富兰克林、华盛顿、马丁·路德·金等人只是在此基础上不断地添砖加瓦或者打补丁。和这些伟人相比,马斯克不只是具有莫尔的乌托邦激情,他还试图翻开新的一页。莫尔看到了一个岛,引申为后来的新大陆,而马斯克看到的是另一个星球。谁也不能否认,在科技领域马斯克是我们这个时代的象征。用时兴的话来说,在他的领导下地球文明将有可能跃升为星际文明。

艾萨克森在《埃隆·马斯克传》中提到这样一个细节:

有那么一瞬间,我被这奇特的场景所震撼,在一个阳光明媚的春日,我们坐在郊区一个宁静的后院游泳池边的露台上,一对眼眸清澈的双胞胎正在蹒跚学步,马斯克却悲观地推测着在人工智能毁灭地球文明之前,在火星上建立一个可持续发展的人类殖民地,这个机会的时间窗口还有多久。

用一种科技抵抗另一种科技带来的灾难,从这里也可以看到马斯克的火星移民其实也是一个人的困境。如果灾难是新技术带来的,而新技术的逻辑必定是层出不穷,又怎么断定火星安全?

理想的蓝图是,科技是跑道,文化是草地,一个永无止境,一个宽阔无边。现实是,自从科技所向披靡,原有草地也变成了跑道,文化变成科技的附庸。然而人终究是为意义而生,并且会积极捍卫意义。当科学家试图将月亮变成一堆石头时,那皎洁的明月依旧不可争夺地停泊在每个人的心里。

高举文化旗帜的人会说,马斯克耀眼归耀眼,但对于人的终极关怀而言他更像是一道耀眼的技术风景。毕竟,无论去哪里,人最后求的不过一个吾心安处。

很多年前我曾经问自己——在乔布斯与苏东坡之间你更需要谁?我毫不犹豫地选了苏东坡。说到底乔布斯只是一个苛刻的技术员,更好的手机他不研发别人也会研发。而苏东坡的那些诗意无人可替。更不要说,900多年来苏东坡没有一首诗词像苹果手机一样会因系统更新转不动了,颜色泛黄了,变成一堆过时的电子垃圾了。

相较文化在时间上的深层积淀,消费社会是建立在人永不满足和幸福转瞬即逝的基础上的。如果喜爱iPhone4,就必须接着爱iPhone8、Phone16、iPhone32……否则苹果公司会降级甚至没收你曾经得到的那点可怜的满足。为什么老机器的运行速度会变慢?聪明的乔布斯不会告诉你真相。然而苏东坡的一首《水调歌头》,不仅我宋朝的祖辈可以一生喜欢,明朝的祖辈也可以一生喜欢,到我这同理。那些曾经给我带来美好感受的经典,甚至还会有温故而知新的喜悦。这也是为什么说科技的魅力向前,文化的魅力向后。真正的区别是,科技只让人活在空间的一个点上,而文化则让人徜徉于时间的小径。真正热爱精神生活的人更不会甘于被资本和科技宰制。

如果是苏东坡和马斯克呢?后来我继续问自己。实话说,这下我会有点犹豫,也许是因为马斯克有更宏伟的梦想,而且在肉体上有些科技是真正服务于人类的,比如脑机接口。不过我可能还是会选择苏东坡。逻辑是一样的,我相信自己内心深处更信赖文化或文学甚于科技。科学家可以将我送至客观的月亮,甚至让人在机器中永生,但我更愿意沐浴在文化的月光里,尽情感受那种“有限的无穷”。

月亮

作为《寻美记》的再版,最后说一下“人类梦想家”这个书名。在封面上我有意将它分隔成“人类”“梦想”和“家”三个词。这样既更符合本书内容,也有了更多可供发散的含义。在平常生活里,人难免有两种倾向:一是以梦想为家园,二是以家园为梦想。

考上大学后,我开始了或许是一生中最孤独的4年,每天生活在只属于自己的唯一天堂里。当然它不是宗教意义上的,而是博尔赫斯式的想象天堂。有个老乡见我终日沉浸于精神世界,便劝我说天堂是没有的,不要整天胡思乱想了。我说要是没有想象中的天堂,宇宙要人类何用?他接着说人类的飞船都已经开到月亮上去了,早就证明天堂是不存在的。于是我就问他,你能够把飞船开到我想象中的月亮上去吗?当然他做不到,我们谈论的是两个世界。

人生在世,免不了各种身心俱疲。马斯克试图把地上的我们的肉身送上火星,而苏东坡则是将天上的月亮放进我们的心里。一个向外,一个向内,一个安置身体,一个安放灵魂,哪个更重要呢?虽然在《人的消逝》一书中我集中批评了科技,但是绝对无意标榜文化至上而贬斥科技无用。事实上,我真正担心的是任何形式的极端主义——无论是文化至上、政治至上、科技至上、经济至上,还是感性至上、理性至上。虽然文化也属于人造工具,但相较于政治、经济、科技等服务于人的肉身,文化则服务于人的精神与灵魂。前者对接的是一个客观的有限的宇宙,甚至是非此即彼的宇宙。举个例子,你随马斯克去了火星,你以为自己是深入宇宙了,其实你只是失去了地球。换句话说,如果只是地理上的改变,无论生活在哪个星球上,人都是永在漂泊之中。

然而如果回到精神层面就完全不一样了。正如葡萄牙诗人佩索阿所说的那样,你不仅可以做到“我的心略大于宇宙”,而且还可以“将宇宙随身携带”。那是一个文化的宇宙,心灵的宇宙。在此意义上,人最可以仰仗的是建立一个文化意义上的乌托邦,如果文化有一个包容的内核,那么它将会为子孙后代积累更多幸福或者审美的可能性,而不是纯科技层面的迭代与你追我赶。900多年后的今天,当我们重新回味苏东坡的“寂寞沙洲冷”、王维的“长河落日圆”时,丝毫不会有文化迭代的忧伤,陈子昂的“前不见古人,后不见来者”也不会因之黯然失色,究其原因,无外乎真正的文艺追求的是交相辉映。

文化和科技都是人类发明并且赖以生存的工具。即使是文化本身也离不开科技的支撑。文化并不必然好,科技也不必然坏。文化连接过去,在时间纵深;科技连接未来,在空间拓展。二者都是帮助人类容身宇宙的工具。重要的是,在人的主体性面前这些工具如何保持工具属性而不僭越甚至消灭人的主体性。在好的情况下,科技安顿人的身体,文化安顿人的灵魂,一个瞻前一个顾后。而可怕的情况是反过来的——科技安顿灵魂,文化安顿身体。如此这般科技沦为精神鸦片,而文化只作画饼充饥。

明月几时有?这是盘桓在每一个中国人脑海中的词句。无论是马斯克还是苏东坡,都寄托着人类的身心梦想与可能的生活品质。从轮子、马车到高铁,生活还将继续向前。为此,人类需要不断地从托马斯·莫尔走向埃隆·马斯克;当然也需要千古不灭的明月与苏东坡,需要对人的主体性的弘扬。如果再问自己是要马斯克还是苏东坡,我的回答可能是:但愿科技与人文各执半轮明月,而在每个人心里都能升起一轮想象中的满月。

熊培云

2024年10月5日

定稿于J.H.街

本文摘自熊培云《人类梦想家》再版序言,原题为《明月几时有?》,澎湃新闻经出版方授权刊载。

《人类梦想家:从托马斯·莫尔到埃隆·马斯克》,熊培云/著,岳麓书社,2024年11月版