上海市闵行区江川社区卫生服务中心 盛清

凌晨两点,26岁的小夏盯着体重秤上的数字叹气:“明明没多吃,怎么又涨了1斤?”她翻出手机里的健身卡,想起上周办的私教课还没去;又打开外卖软件,纠结是选麻辣烫还是沙拉——这是当代年轻人最熟悉的“深夜焦虑”:想控制体重,却总在“管不住嘴”和“迈不开腿”间反复横跳。

作为社区卫生服务中心的全科医生,我在门诊中常遇到这样的年轻人:有人因为体检报告上的“超重”标签慌了神,有人为了追求“漫画腿”“直角肩”极端节食,还有人明明身材匀称却总觉得“不够瘦”。

今天,我们就来聊聊:年轻人的体重,到底该怎么科学管理?

一.体重不是简单的数字:重新认识你的身体

小夏第一次来咨询时,举着体检报告问:“医生,我身高162cm,体重58kg,BMI算出来22.1,明明在‘正常范围’里,可胳膊腿粗粗的,肚子上还有小肚腩,是不是哪里错了?”

这正是很多年轻人的误区:把“体重”等同于“身材”,又把“身材”简化为“瘦不瘦”。事实上,体重是身体成分的综合表现,就像一杯奶茶,奶茶杯的总重量=奶茶(液体)+珍珠(固体)+冰块(水分),单纯称总重量无法判断它是否“健康”。

1.你的体重里藏着哪些“秘密”?

肌肉:占体重的30%-40%(成年人),是代谢活跃的组织,肌肉量越高,基础代谢率(静息状态下消耗的热量)越高。

脂肪:分为皮下脂肪(保护器官、保温)和内脏脂肪(包裹腹腔器官)。内脏脂肪过多才是“健康杀手”。

水分:占体重50%-60%,受饮食(盐分)、运动(出汗)、饮水影响,晨起体重比睡前轻1-2斤很正常。

骨骼:占体重15%-20%,女性骨骼量天生低于男性,更需注意补钙防骨质疏松。

举个例子:两个身高165cm、体重60kg的女生,A是健身教练(肌肉量25kg,体脂率20%),B是办公室职员(肌肉量18kg,体脂率30%)。她们的体重相同,但A的体态更紧致,代谢更高效,B则可能面临更高的代谢风险。

为什么“同样体重,体型不同”?

关键在体脂分布。有些人体重不高,但脂肪集中在腹部(苹果型身材),这类人患糖尿病、高血压的风险是“梨型身材”(脂肪集中在臀部、大腿)的2-3倍。而肌肉量多的人,即使体重偏高(比如健身爱好者),视觉上也会更显苗条。

二.你的身材真的健康吗?科学评估的3把“标尺”

小夏听完解释后,追着问:“那我该怎么判断自己算不算‘胖’?只看体重肯定不准吧?”别急,我们有三把“科学标尺”,帮你精准评估身材状态。

1.第一把尺子:BMI——最常用的“入门指标”

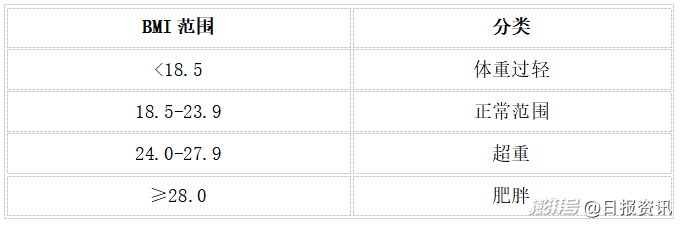

BMI(身体质量指数)=体重(kg)÷身高(m)²,是世界卫生组织(WHO)推荐的基础评估工具。根据《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》,我国成年人的BMI分级如下:

小夏的BMI计算:58kg÷(1.62m)²≈22.1,属于“正常范围”。但她的问题在于体脂分布——内脏脂肪可能超标,需要进一步检查。

注意!BMI的局限性:健身人群(肌肉量高)可能出现“高BMI但健康”(比如运动员BMI≥24,但体脂率<15%);老年人(肌肉流失)可能出现“低BMI但虚弱”;孕妇、哺乳期女性不适用。

因此,BMI适合普通人初步筛查,但不能作为唯一标准。

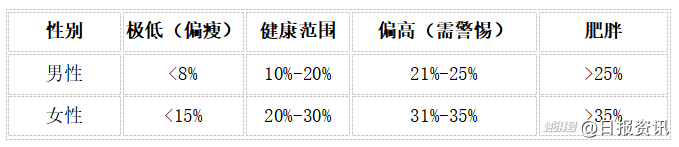

2.第二把尺子:体脂率——更懂你的“脂肪含量”

体脂率(BF%)是体内脂肪重量占总体重的比例,能直接反映“胖瘦本质”。以下是成年人的健康参考值:

如何测量体脂率?

社区卫生服务中心体重门诊:体脂秤(误差±3%)、体脂钳(皮褶厚度测量,需专业人员操作);

家庭简易法:用软尺测量腰围、臀围,计算腰臀比(WHR=腰围÷臀围),女性WHR>0.85、男性>0.9提示内脏脂肪过多。

小夏测了体脂率:32%(女性健康上限是30%),属于“偏高”,这就是她“看着不胖但有肚腩”的原因。

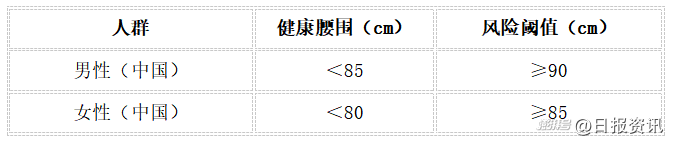

3.第三把尺子:腰围——核心风险的“预警信号”

内脏脂肪围绕腹腔器官,会分泌炎症因子,诱发胰岛素抵抗(糖尿病前兆)、动脉硬化(心血管病风险)。腰围是评估内脏脂肪最简便的指标:

小夏的腰围是86cm(接近女性风险阈值),这意味着她的内脏脂肪已经超标,需要警惕代谢问题。

总结评估步骤:

1.先算BMI,判断是否在正常范围;

2.用体脂率/腰围,看脂肪是否“长错地方”;

3.结合症状(如容易累、爱喝水、脖子发黑),排查早期代谢异常。

三.超重肥胖不是“小事”:年轻阶段的健康隐患

很多年轻人觉得:“胖点就胖点,反正现在身体好,老了再减肥也不晚。”这是典型的认知误区——肥胖对健康的伤害,从青年时期就已开始累积。

1.代谢“提前罢工”:糖尿病、高血脂的“前哨站”

28岁的小张是程序员,体重85kg(身高175cm,BMI27.8,超重),平时爱喝奶茶、吃炸鸡。最近体检发现:空腹血糖6.2mmol/L(正常<6.1),甘油三酯3.1mmol/L(正常<1.7)。他很困惑:“我才28岁,怎么就有‘三高’倾向?”

这就是“代谢综合征”的早期表现。肥胖(尤其是腹型肥胖)会导致胰岛素敏感性下降,身体需要分泌更多胰岛素来降血糖,长期超负荷工作会让胰岛β细胞“累垮”,最终发展为2型糖尿病。

2.关节“不堪重负”:膝盖的“不可承受之重”

25岁的白领小林体重70kg(身高160cm,BMI27.3,超重),最近总说“上下楼梯膝盖疼”。拍MRI显示:膝关节软骨轻度磨损,半月板退变。医生说:“你的体重每增加1kg,膝盖承受的压力就增加3-5kg。你现在相当于每天背着10kg的重物走路,关节能不受伤吗?”

研究证实:BMI≥25的人群,膝关节骨关节炎风险比正常体重者高2-3倍;体重每减5%,关节疼痛可缓解30%以上。

3.心理“隐形负担”:自卑、焦虑的推手

19岁的大学生小芸因为“腿粗”不敢穿短裙,为了减肥每天只吃水煮菜,结果月经紊乱、脱发,甚至出现抑郁情绪。她在日记里写:“我好像被困在一个‘必须瘦’的牢笼里,但越控制越失控。”

肥胖带来的社会偏见(如“懒”“贪吃”的标签)、自我形象否定,会导致低自尊、社交回避,甚至发展为进食障碍(如神经性厌食症、暴食症)。

4.长期风险:“老年病”的“提前预约”

30岁的王女士产后体检,医生发现她颈动脉有斑块(通常50岁以上才会出现)。追问病史,她从20岁开始体重逐年增加(现BMI32,肥胖),长期高脂饮食、缺乏运动。医生说:“你的血管已经相当于45岁的人了,再不管,心梗、脑梗可能提前20年找上门。”

肥胖是多种慢性病的“共同土壤”:40岁前的肥胖史,会使冠心病风险增加50%,脑卒中风险增加40%。

四.科学控重不反弹:从“知道”到“做到”的生活方式革命

了解了体重评估和健康风险,接下来是最关键的“怎么做”。小夏问:“医生,我试过节食,饿到头晕眼花,结果反弹更厉害;也办过健身卡,去了3次就放弃了。有没有‘不痛苦’的控重方法?”

答案是控重不是“短期冲刺”,而是“长期生活方式优化”。我们需要从运动、饮食、习惯三个维度入手,找到适合自己的“可持续模式”。

(一)运动篇:找到属于你的“燃脂密码”

运动的本质是“提升代谢效率”,而不是“累到崩溃”。以下是针对年轻人的实用建议:

1. 新手友好:从“每天15分钟”开始

别一上来就挑战HIIT(高强度间歇训练),容易受伤或放弃。推荐“渐进式启动”:

第1周:每天步行30分钟(快走,心率保持在110-130次/分);

第2周:步行+10分钟拉伸(如猫牛式、下犬式);

第3周:加入低强度有氧(跳绳1分钟+快走2分钟,循环10组);

第4周:尝试趣味运动(跳舞、打羽毛球、骑共享单车)。

关键:选择让你“不排斥甚至期待”的运动,比如喜欢音乐就选Zumba(尊巴),喜欢户外就选夜跑。

2.进阶提升:“有氧+力量”双管齐下

单纯有氧会消耗肌肉(基础代谢下降),搭配力量训练才能“增肌燃脂”,让身材更紧致。

有氧运动:每周3-5次,每次30-45分钟(快走、慢跑、游泳、椭圆机);

力量训练:每周2-3次,针对大肌群(深蹲练腿臀、俯卧撑练胸肩、哑铃划船练背)。新手可从自重训练开始(如靠墙静蹲、跪姿俯卧撑),逐渐增加负重。

小夏的实践:她选择了每周3次快走(晚饭后40分钟)+2次健身房力量课(重点练腰腹和腿臀),1个月后腰围从86cm降到82cm,体脂率降到29%。

3.日常“隐形运动”:把消耗融入生活

别忽视“非运动热消耗”(NEAT),比如:每小时起身活动5分钟(接水、拉伸);爬楼梯代替电梯(3层以下走楼梯);蹲着择菜、站着刷牙(每天累计多消耗100-200大卡)。研究显示:每天多消耗300大卡(约等于快走1小时),1年可减重10-15斤。

(二)饮食篇:吃对比少吃更重要

控重的核心是“热量缺口”(消耗>摄入),但“制造缺口”的方式决定了能否长期坚持。以下是针对年轻人的饮食策略:

1. 摒弃“节食思维”,学会“聪明吃”

误区1:“不吃主食能瘦”。长期低碳会导致脱发、姨妈紊乱(女性)、情绪低落(大脑依赖葡萄糖供能)。建议每天摄入100-150g全谷物(燕麦、糙米、红薯),占总碳水50%以上。

误区2:“只吃蔬菜沙拉”。沙拉酱(1勺≈90大卡)、油炸面包丁会让热量超标。推荐油醋汁(5ml橄榄油+10ml醋,约50大卡)。

误区3:“饿了就吃零食”。选择高蛋白、高纤维零食(希腊酸奶、坚果10颗、煮毛豆),避免高糖高脂(蛋糕、薯片)。

小夏的饮食调整:

早餐:1个鸡蛋+1杯无糖豆浆+1片全麦面包+1小把蓝莓;

午餐:1拳米饭(杂粮饭)+2拳蔬菜(清炒菠菜、凉拌西兰花)+1掌大的瘦肉(鸡胸肉/鱼肉);

晚餐:1拳红薯+2拳绿叶菜(白灼菜心)+1个豆腐;

加餐:下午3点吃1小盒无糖酸奶,晚上8点饿了吃1根小香蕉。

坚持1个月,她的饥饿感明显减轻,体重稳中有降。

2.掌握“3个饮食技巧”,轻松控制热量

(1)细嚼慢咽:每口咀嚼20次以上,大脑20分钟才会接收到“饱腹信号”,避免吃撑;

(2)先菜后饭:先吃蔬菜垫胃,再吃蛋白质,最后吃主食,能减少主食摄入20%-30%;

(3)多喝水:有时“饿”其实是口渴。每天喝1500-2000ml水(约8杯),餐前喝300ml温水可减少进食量。

3.外卖/聚餐怎么吃?

年轻人的生活离不开外卖和聚餐,关键是“聪明选择”:

外卖:优先选“蒸、煮、炖”(如清蒸鱼、白灼虾),避免“炸、煎、红烧”;主食换成杂粮饭,蔬菜多点(少酱);

聚餐:先吃蔬菜和汤,再吃蛋白质,最后吃主食;用开水涮掉多余油脂;

饮料:奶茶选“无糖+去奶油”,可乐换成零度,酒精控制在1杯以内(1杯≈100大卡)。

(三)习惯篇:那些被你忽略的“致胖细节”

除了运动和饮食,还有很多“隐形因素”影响体重,调整这些习惯能事半功倍:

睡够7-8小时:

睡眠不足(<6小时)会导致瘦素(抑制食欲的激素)下降,饥饿素(促进食欲的激素)上升,让人更想吃高糖高脂食物;胰岛素敏感性降低,血糖波动大,更容易储存脂肪。

建议:固定作息(比如23:30前放下手机),睡前1小时远离电子屏幕,可用阅读、冥想助眠。

2.管理压力,告别“情绪性进食”

工作压力大、焦虑时,很多人会通过吃零食缓解(“压力激素”皮质醇会刺激食欲)。试试替代方法:压力大时做5分钟深呼吸(吸气4秒-屏息4秒-呼气6秒);焦虑时出门快走10分钟,或听喜欢的音乐;把“吃零食”换成“记录情绪”(写日记、和朋友聊天),找出真正的压力源。

3.放慢进食速度:大脑需要20分钟才能感知“饱”,狼吞虎咽的人往往在“吃饱”前就吃撑了。试试用小盘子装食物(视觉上更满足);每口咀嚼20次;吃饭时放下筷子,和家人聊聊天。

结束语:控重是一场和自己的“温柔约定”

小夏最近复诊时,开心地说:“我不再盯着体重秤了,现在更关注腰围有没有变细、爬楼梯是不是更轻松。虽然还没到‘理想体重’,但我觉得身体状态比以前好多了!”

这正是控重的意义:它不是和自己较劲,而是学会倾听身体的声音,用科学的方式照顾它。年轻人啊,不必追求“完美身材”,但要学会和身体“和平共处”——当你开始规律运动、好好吃饭、规律作息,体重自然会回到它该在的位置。

从今天起,不妨做一件小事:下班后绕路走10分钟回家;晚餐把白米饭换成半碗杂粮饭;睡前半小时关掉手机,读两页书。

控重的路上没有“速胜”,但每一次微小的改变,都会让你离更健康的自己更近一步。毕竟,最好的身材,是“健康且有活力”的样子。