随着“医美”“整形”等逐渐兴起,医疗美容行业形成规模式发展,已经成为当下最为火爆的行业之一,为大众追求美好生活提供了更多可能性。伴随着医疗美容机构对医学设备的需求越来越高,就有不法医疗器械生产企业为了谋取经济利益,将擅自改装的违法医疗器械予以出售,增加了医疗美容风险,威胁到了人民群众生命健康安全。

本案即为一起改装医疗器械用于美容但未申请注册事项变更的案例。通过本案的处理能促进药品监管部门对医疗美容市场严格、依法、规范执法,亦能引导企业依法依规生产,避免侵害群众合法权益。本案例获2022年度全国法院系统优秀案例分析二等奖。

上海晟昶光电技术有限公司诉上海市市场监督管理局行政处罚决定案

裁判要旨

药品监管部门作为医疗器械主管部门,有权结合医疗产品注册证、生产许可证及产品说明书等对经改装用于美容的医疗器械性质及类别作出认定,无需再经技术审评机构对该产品进行技术审评。已注册的二类、三类医疗器械产品设计、原材料、生产工艺、适用范围、使用方法等发生实质性变化,比如改装用于美容,可能影响医疗器械安全、有效的,属于应进行变更注册情形。医疗器械生产者应申请办理变更注册手续,而未予申请构成违法,药品监管部门据此予以处罚的,人民法院应予支持。

关键词

医疗美容 / 医疗器械 / 注册事项变更 / 实质性变化

案例撰写人

孙焕焕、陈红

法官解读

孙焕焕,华东政法大学法学硕士,现任上海铁路运输法院行政审判庭兼环境资源审判团队一级法官。承办或撰写的多篇案例获全国法院系统优秀案例分析二等奖等,调研成果在全国性评选中获奖十余次。曾获评上海市“三八”红旗手及上海法院审判业务骨干、十佳青年、办案标兵等,荣立上海法院个人二等功。

陈红,华东政法大学宪法学与行政法学硕士,现任上海铁路运输法院执行局法官助理。参与撰写的多篇案例曾获全国法院系统优秀案例分析二等奖。撰写的调研成果曾获全国法院系统学术讨论会三等奖、全国行政审判优秀业务成果评选二等奖、上海法院系统学术讨论会优秀论文等。

01

基本案情

被告上海市市场监督管理局(以下简称市市场监管局)在对原告上海晟昶光电技术有限公司(以下简称晟昶公司)进行检查时,发现其生产的两台二氧化碳激光治疗仪(以下简称涉案产品)与其取得的相应医疗器械注册证载明的型号规格不一致。经对该两台涉案产品进行清点,另查见部件导光臂、振镜;经安装开机,工作模式选择上有基础激光治疗模式和点阵扫描美容模式;该两台涉案产品上有用于美容功能的振镜专用接口。

经组织听证和集体讨论,被告市市场监管局于2020年1月22日作出《行政处罚决定书》(以下简称被诉处罚决定),认定晟昶公司生产的两台涉案产品的产品结构及组成和适用范围与对应的医疗器械注册证载明的不一致,且未向原注册部门申请许可事项变更,其行为应按照原《医疗器械监督管理条例》有关未取得医疗器械注册证的情形予以处罚,决定对晟昶公司作出下列行政处罚:1.没收涉案产品;2.处货值金额十三倍罚款人民币1,313,000元。

原告晟昶公司辩称,其将生产的两台涉案产品增加点阵激光配件,只是用于美容并非用于医疗,并非医疗器械。被告市市场监管局将其纳入医疗器械管理属于认定事实不清,且被告市市场监管局没有界定涉案产品是否属于第三类医疗器械的资质,请求法院撤销被告市市场监管局作出的被诉处罚决定。

02

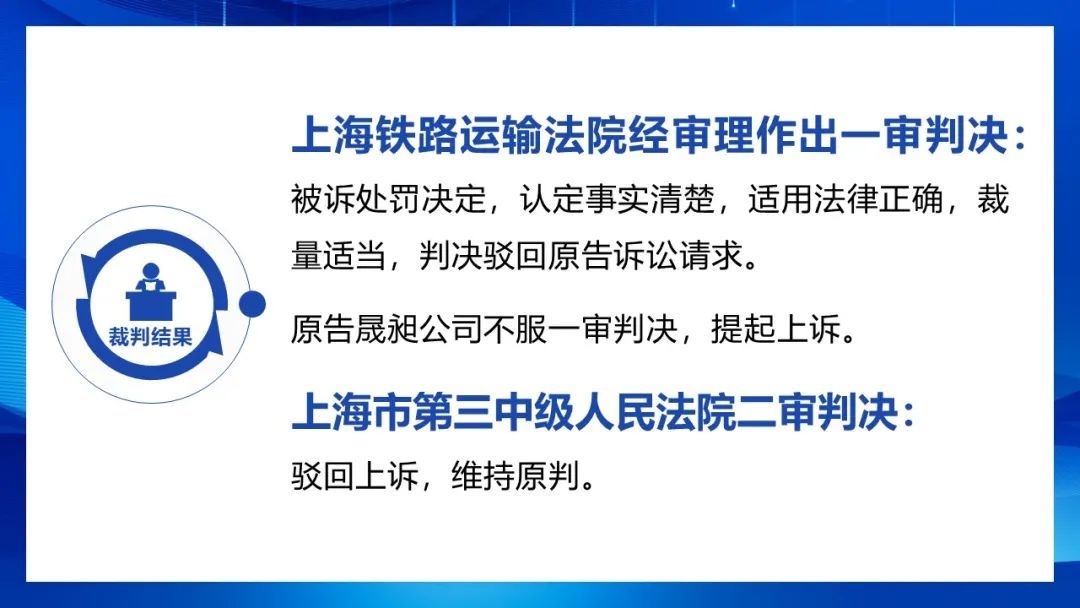

裁判结果

03

裁判思路

04

案例评析

一、加强监管:医疗美容器械应当按照医疗器械从严管理

医疗美容器械不同于一般的医疗器械,其兼具美容功能。一些医疗器械生产厂家为攫取利益,违规改装医疗器械,不法商家违规使用改装器械进行医疗美容活动,给人民群众的身体健康和生命安全造成威胁。因此,对医疗美容器械加强监管成为了必然选择。

其实,不少国家和地区也都十分注重对医疗美容器械的监管,美国与欧盟都将用于美容类的器械产品按照医疗器械的标准来进行管理,韩国更是将医疗美容器械直接归入医疗器械进行管理。由此可见,将医疗美容器械纳入医疗器械范畴进行严格监管逐步成为共识。

二、监管思路:医疗美容器械应当按照医疗器械进行监管

1. 药品监管部门有权对已注册医疗器械的类别及注册事项变更情形进行认定

医疗器械不同于其他产品,对其监管有特殊要求。那么,医疗器械的监管部门是否有权对产品构成医疗器械,以及存在变更情形作出认定呢?这里包含两个层面的认定:一是产品本身是否构成医疗器械及构成哪类医疗器械;二是医疗器械是否存在注册事项变更情形。

对于第一个层面的认定,如果产品本身就已经取得过医疗器械注册,药品监管部门可根据该产品的医疗器械注册证、生产许可证、使用说明书等对其直接进行认定,不需要技术审评机构对该产品进行技术审评。只有在产品本身没有进行过医疗器械注册的情形下,才需要技术审评机构对该产品进行技术审评,并将审评意见提交受理注册申请的药品监督管理部门作为审批的依据。这实质上是关于医疗器械注册的规定,要注意与已经取得医疗器械注册,又发生注册事项变更情形予以区分。

对于第二个层面即是否存在注册事项变更情形的认定,药品监管部门对存在变更情形但未申请办理变更注册手续的,具有作出行政处罚的职权,其自然也具有对该违法事实进行认定的职权。

本案中,双方当事人争议的焦点在于被告是否有权认定涉案产品存在医疗器械注册事项变更情形的问题。从本案的相关证据来看,原告生产的两台涉案产品的结构及组成、适用范围发生了变化,但其医疗器械属性从未改变,符合医疗器械的界定,监管部门认为应当按照医疗器械来管理于法不悖。

2. 用于医疗美容服务的医疗器械应申请注册事项变更情形的认定要件

医疗器械注册事项变更实际上属于行政许可变更。

从实践来看,被许可人申请变更行政许可不外乎以下两种情形:一是“超出”许可事项或范围而引发的“增量性”许可变更;二是需要缩小行政许可事项或范围的“减量性”许可变更。无论是“增量性”许可变更还是“减量性”许可变更,都要遵照法定条件、标准,按照法定程序来进行。

从性质层面来看,行政许可变更事项总体上可分为许可类事项与信息更新类事项。医疗器械申请办理变更注册手续即为许可类事项变更情形,其构成要件为:一是适用对象为已注册的第二类、第三类医疗器械;二是实质性变化事项的范围包括产品设计、原材料、生产工艺、适用范围、使用方法等,这里的变化应达到“实质性”的程度;三是程度上要达到有可能影响该医疗器械安全、有效的情形。

本案中,原告在传统的“二氧化碳激光治疗仪”医疗器械上增加点阵激光配件振镜及振镜专用接口,增加点阵扫描美容模式,用来实现医疗美容功能,不仅改变了产品设计和生产工艺,适用范围、使用方法等也发生了实质变化,属于注册事项发生变更的情形。

3. 二类、三类医疗器械注册事项发生实质变化而未申请变更则可予处罚

对于前述医疗器械注册事项发生实质变化而未申请变更的违法情形,根据原《医疗器械注册管理办法》第七十二条的规定,应按照《医疗器械监督管理条例》有关未取得医疗器械注册证的情形予以处罚。本案中被告根据《医疗器械监督管理条例》有关未取得医疗器械注册证的情形对原告予以处罚,符合规定。

三、规则提炼:医疗美容器械未申请注册变更违法情形的审查要件

根据上述分析,本案提炼的裁判规则主要有两点:

一是作出行政处罚的机关有权结合医疗产品注册证、生产许可证载明的内容及产品说明书等对改装用于美容的医疗器械性质及类别作出认定,不需要再经技术审评机构对该产品进行技术审评。

二是医疗器械注册事项变更分为许可类事项变更和信息更新类变更,已注册的二类、三类医疗器械产品设计、原材料、生产工艺、适用范围、使用方法等发生实质性变化,且会影响安全、有效的,属于许可类事项变更,需要申请变更注册,其他事项发生变化的,属于信息更新类变更,只需要申请备案或者报告即可。

05

法条链接

一、《医疗器械注册管理办法》第49条、第72条(现《医疗器械注册与备案管理办法》第79条、第112条)

第四十九条 已注册的第二类、第三类医疗器械,医疗器械注册证及其附件载明的内容发生变化,注册人应当向原注册部门申请注册变更,并按照相关要求提交申报资料。

产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的,注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。

注册人名称和住所、代理人名称和住所发生变化的,注册人应当向原注册部门申请登记事项变更;境内医疗器械生产地址变更的,注册人应当在相应的生产许可变更后办理注册登记事项变更。

第七十二条 违反本办法规定,未依法办理医疗器械注册许可事项变更的,按照《医疗器械监督管理条例》有关未取得医疗器械注册证的情形予以处罚。

二、《医疗器械监督管理条例》第14条、第63条第1款(2017年5月4日施行,现《医疗器械监督管理条例》第21条、第81条第1款,新法处罚力度更大)

第十四条 已注册的第二类、第三类医疗器械产品,其设计、原材料、生产工艺、适用范围、使用方法等发生实质性变化,有可能影响该医疗器械安全、有效的,注册人应当向原注册部门申请办理变更注册手续;发生非实质性变化,不影响该医疗器械安全、有效的,应当将变化情况向原注册部门备案。

第六十三条第一款 有下列情形之一的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品;违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的,并处5万元以上10万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额10倍以上20倍以下罚款;情节严重的,5年内不受理相关责任人及企业提出的医疗器械许可申请:

(一)生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的;

(二)未经许可从事第二类、第三类医疗器械生产活动的;

(三)未经许可从事第三类医疗器械经营活动的。

▴ 向上滑动查看更多 ▴

来源丨上海市高级人民法院、

上海铁路运输法院

高院供稿部门:研究室

案例撰写人:孙焕焕、陈红